レク支援をチームでやりたいが

新しいメンバーが増えない

レクサークルをつくり高齢者サロンを中心に活動しています。

レク支援やボランティアに興味がある人がスポット的に手伝いに来てくれることはありますが、

その後が定着しません。一度参加してくれた人がもっと定着してくれるようにしたいのですが、

どのような工夫が必要でしょうか?

<解決策!>

新しいスタッフの定着に、「ウェルビーイング」の考え方を取り入れてみては?

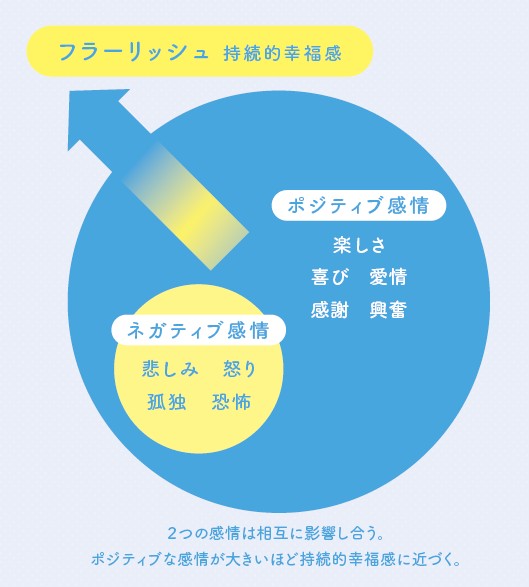

ボランティアで参加してくれた人が、「スポット的な手伝い」で終わらず、継続して関わってもらうためには、参加者がその現場でウェルビーイングにつながる“幸福感”や“やりがい”を感じられる体験を設計することが大切です。「ウェルビーイング」とは「心身ともに満たされた幸福な状態」と訳される概念で、健康状態の良さだけでなく、心の豊かさや社会的つながりも含めた幸福感のことをいいます。

例えば、『感謝の可視化』。初回や2 回目の参加時だけでなく、継続的に「あなたがいるから助かっていると伝えてみることで相手の承認欲求が満たされやすくなります。さらには、小さな打ち上げを開催し、『活動の振り返り』をしてみることで、関係性が深まり帰属意識が高まるといったことも期待できます。また、ウェルビーイングを満たす方法として有効なのが「PERMA モデル」というポジティブ心理学の理論です。この理論は、レクリエーションを受ける側(利用者側)に用いられることが多いのですが、今回のようにレクリエーション活動を提供する側にも有効ですので、ぜひPERMA モデルの考え方を取り入れてみることをおすすめします。

P E R M A モデルとボランティアスタッフ定着の工夫

PERMA モデルは「ポジティブ感情」「エンゲージメント」「良好な人間関係」「意味・意義」「達成感」の5つの要素で構成されています。

ここでは、ボランティアスタッフの定着という視点で、PERMA モデルを活用したアプローチを考えてみます。

終了後すぐ「今日は来てくれて本当に助かった!」など、感謝や喜びを言葉やちょっとしたカード・メッセージで伝える。その日の楽しかった出来事や嬉しかった場面を一緒に振り返る時間(共有タイム)を設ける。

初回からその人の「得意」「関心」をヒアリングし、小さなチャレンジの機会(例:レクの小道具づくり、写真係など)を用意し、特技を活かせる体験を用意する。

歓迎ムードをつくり、「仲間」として紹介や雑談の機会を設ける。スタッフや常連ボランティアが「気軽な相談係」になり、LINEグループやSNSでのフォローを行う。

LINEなどのグループの中で次の計画を一緒に考え、その人が手伝ってくれる意味を伝え、意見なども肯定的に受け止める。

その日のタスクや活動を無事終えた際、グループや全員から「お疲れ様、ありがとう!」と全員で拍手や称賛をおくる時間をつくる。

自己否定的な言葉を発する

子どもへの寄り添い方とは?

小学4年生のクラス担任をしています。最近、ある男子児童の元気がありません。

他の児童との交流も少なく、声をかけられても消極的です。

「最近何かあった?」と直接本人と話をしてみましたが、「僕なんか」「どうせ楽しめない」といった、以前は聞かれなかった否定的な言葉が多く、とても心配しています。

解決策!

ネガティブ感情が心を支配する前に、ポジティブ感情への転換を。

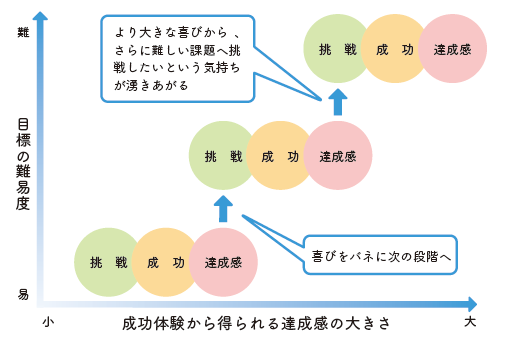

まず、元気のない男子児童が、なぜ「元気がないのか」、なぜ「自己否定的な言葉を発するのか」、その原因がどこにあるかで対応方法も変わってきますので、しっかりとアセスメントすることが大切です。その上での話になりますが、一般的に、高学年は自我が確立され、人と比較したり、コンプレックスを抱いたり、悩みが生まれやすい時期と言われています。日常のちょっとした失敗やつまずきによってネガティブな感情が生まれ、「自分はダメなのではないか」と、どんどんマイナス思考にとらわれていく可能性があります。支援者としては、児童がそうした負のスパイラルに陥らないようにすることが大切。

児童が好きなことや得意なことを見つけ、成功体験を増やしていくなど、無理に友達と遊ぶのではなく、「児童が何をやりたいか」、先生はその機会やきっかけをつくり、思考回路そのものをポジティブに変えていくことが第一です。

自分に自信がつくことで、苦手なものにも取り組んでみようという思考も生まれ、友達とのつながりも自然とできてくるかもしれません。

前向きな気持ちの循環をつくる拡張形成理論

拡張形成理論は、ポジティブ感情が人間の成長や幸福に重要な役割を果たすことを説明する理論です。ネガティブな体験が続くと感情に支配され、思考が狭まり、何をしても楽しく感じられず、前向きに生きられないネガティブスパイラルに陥る可能性があります。一方で、楽しさの継続的な経験を通じてポジティブな感情を増やすことで、個人の強みや能力の向上を支援でき、どんなことも前向きに捉えられる心の土台がつくられます。どんな人でもポジティブ感情とネガティブ感情を持ち合わせていますが、その比率が約3:1 程

度であれば、持続的な幸福に導くと考えられています。

通所のデイサービスで、

レクに消極的な人を参加させたい

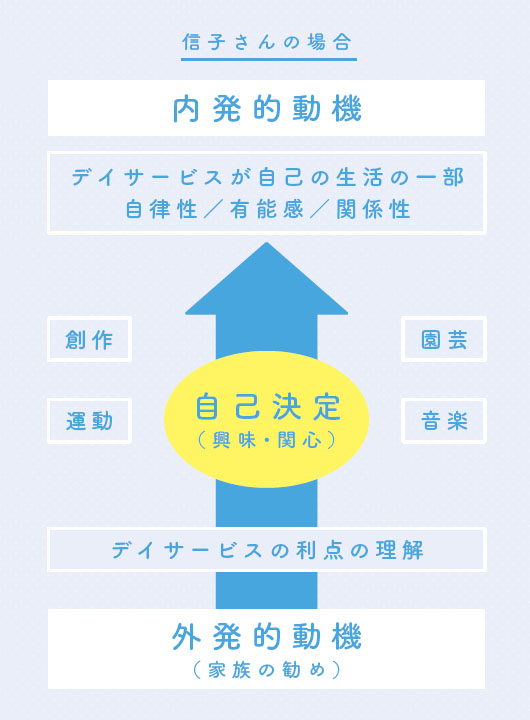

私が勤めるデイサービスに、1カ月ほど前から75歳の信子さんが通い始めました。

信子さんは家族の勧めで通い始めたらしく、ご本人は納得されていません。ですので、レクなどのイベントにも参加していただけません。アセスメントによると特に趣味もないようで、あまり人とのコミュニケーションも好まない方です。

解決策!

本人のペースを尊重しつつ、活動の選択肢を提供していくことが大切です。

難しい状況ですが、デイサービスなどを利用される方の中には、家族の勧めで無理やり通っている方や、楽しんでいる活動がない方も少なくありません。そういう利用者さんにはすぐに何かをしてもらうというアプローチではなく、健康維持や社会交流などが行えるデイサービスの利点を理解してもらえるよう丁寧な説明をし、利用者さんにとってのデイサービスに通う価値を見出してもらうことが大切になってきます。その価値提供というのがレクリエーションが得意とする分野です。信子さんの場合は人とのコミュニケーションが苦手ということですので、例えば、花を育てたり、野菜をつくったりするガーデニング、一人で打ち込める創作活動から始めると良いかもしれません。そういったいくつかの活動の選択肢を提供し、本人が興味を示したものを、無理のない範囲で行っていけば、家族に通わされていたデイサービスも、いつしか、通う理由のあるデイサービス、自分から通いたいデイサービスへと、思いが変化していく可能性があります。

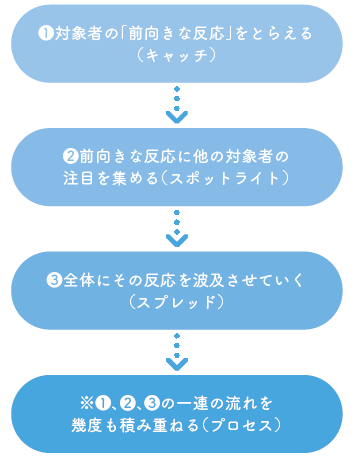

外発的動機から内発的動機へ、動機づけを移行させる自己決定理論

対象者個々にあったレクリエーション活動を提供していく際に手法として用いられるのが、「自己決定理論」です。これは自分が望んだものではない外発的動機から、自分から望む内発的動機への動機移行という「やる気の変化」を理論としてまとめたものです。ここにレクリエーション支援が深く関わってきますが、活動のポイントとなるのが、以下の3つの要素です。

自律性:活動の選択肢を提供し、自己決定の機会を増やす。無理強いせず、本人のペースを尊重する

有能感:簡単な活動から始め、成功体験を積み重ねる。本人の強みや経験を活かせる役割を見つける

関係性:スタッフとの良好な関係性を築き、安心感を提供する。共通の興味を持つ他の利用者との交流を促進する心の動きを感じながら、根気強く、本人のペースを尊重して関わることが重要です。

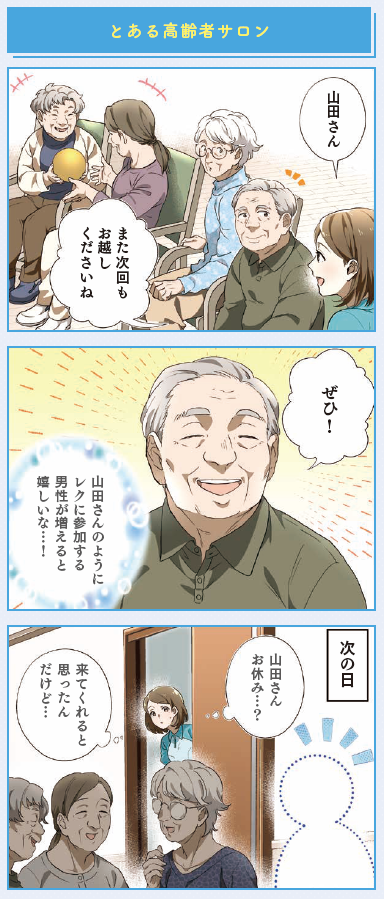

地域の高齢者サロンで男性の参加者をもっと増やしたい

以前から地域の高齢者サロンでレクリエーション支援を行っています。

毎回参加してくれる方は7〜8名で全員が女性です。男性にも参加していただきたいのですが、なかなか集まらず、一度参加されても続かないことがほとんどです。どうにかして定着させることはできないでしょうか?

解決策!

「人生の先輩」という尊敬の念を込めて、相手に頼ることもレクの支援のひとつです。

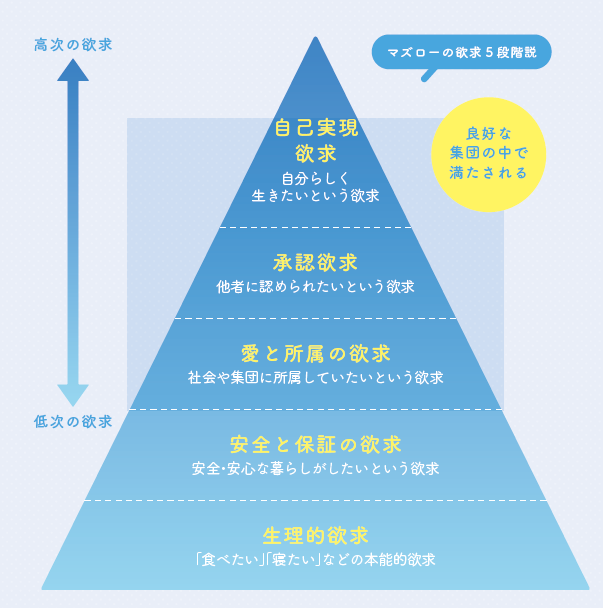

地域のサロン活動などで「男性の参加者が少ない」ということは、多く聞かれる悩みです。介護予防、引きこもり予防、地域とのつながりづくりという面で男性にも参加を促したいものです。誘い文句も漫画にあるように「山田さん、また次回もお越しくださいね」でも、もちろん大丈夫なのですが、山田さんを頼りにしていることを伝えれば、さらに来て欲しい思いは伝わります。例えば、「もしよろしければ、こういうレクをやりたいので、山田さんのお力をお貸しいただけませんか?」というように、誘い方を変えるだけで、尊敬していることを感じてもらいつつ、参加しようという感覚を持ってもらえるのではないでしょうか。また、実際のレク活動でその男性に役割を持ってもらいながら進めていくことで「自分が必要とされている」という自尊心が保たれ、次回以降の参加につながる可能性も高まります。頼る、役割を持ってもらうという行為は、マズローの欲求5段階説の中の「承認欲求」にも通ずるものがありますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?

マズローの欲求5段階説とは?

マズローの欲求5段階説とは、人間の欲求を5段階で表した心理学理論です。人は段階を追って低次から高次へと欲求を満たし、最終的には自己実現を目指していくと唱えています。

特に上位3 つの欲求は良好な集団の中で満たされる欲求。自身の存在価値を発揮できることで満たされていきます。なかなか参加を継続してくれない今回の男性のように、人に必要とされ、能力を発揮できる居場所の提供は、参加へのきっかけづくりはもちろん、継続するモチベーション、最終的には本人の心の元気づくりにもつながっていきます。